그룹 핵심인 디지털 전략 진두지휘

내년 지주사 전환 등 승계 절차 염두

지분 전무… 재원 마련 등 시간 필요

|

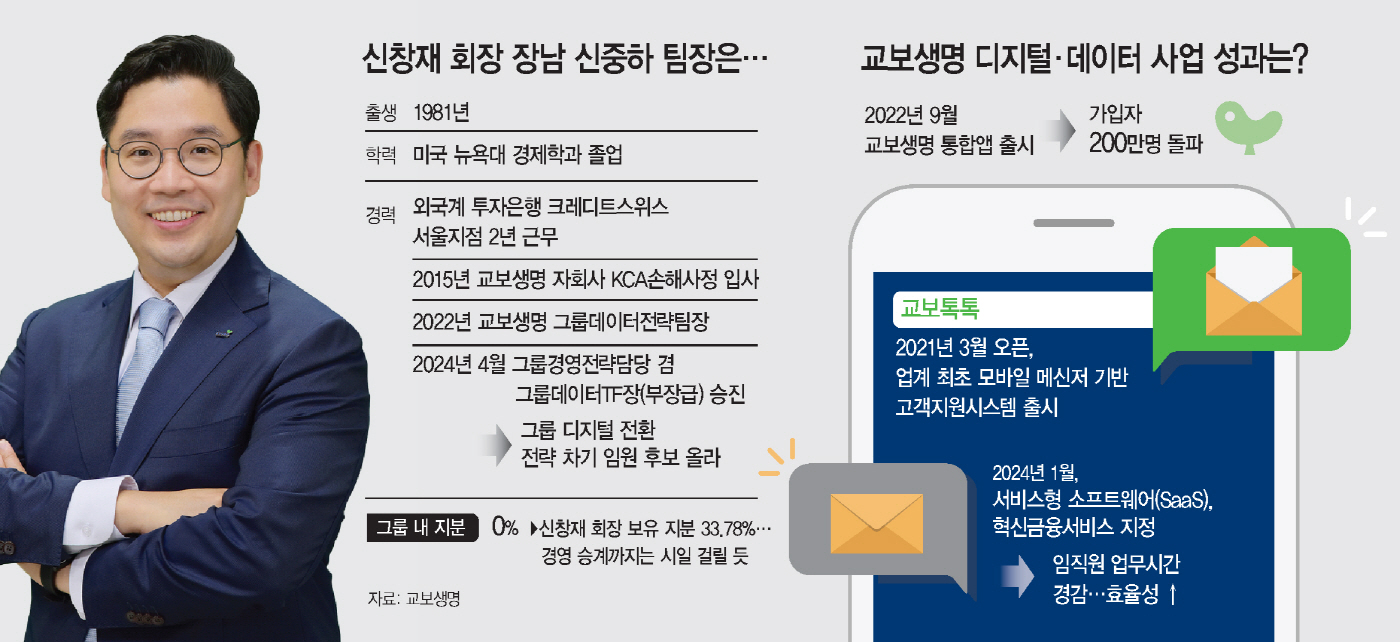

신 팀장의 임원 승진은 본격적인 경영 승계 신호탄이 될 전망이다. 신 회장의 나이는 71세로, 후계 구도를 고민할 시점이다. 특히 내년 출범을 목표로 한 지주사 전환도 장기적으론 승계와 맞닿아 있다는 분석이 나온다. 신 팀장은 1981년생으로 올해 만 43세다. 신 회장이 교보생명 부회장으로 경영에 첫 발을 들인 나이와 같다. 차남인 신중현 팀장은 1983년생으로, 자회사 교보라이프플래닛에서 디지털전략실장을 맡고 있다.

다만, 경영권 승계가 완벽하게 이뤄지기 까지는 시일이 걸릴 것으로 보인다. 신 회장의 두 아들은 아직까지 교보생명 지분이 '전무(全無)'하기 때문이다. 경영권 승계를 위해선 물리적인 지분 증여도 이뤄져야 하는 만큼, 재원 마련에도 시일이 걸릴 것이란 분석이 나온다.

26일 보험업계에 따르면 교보생명은 다음달 중 임원 인사를 실시한다. 작년 12월 첫째주에 임원 인사가 발표된 만큼, 올해도 이르면 다음주 께 승진인사가 이뤄질 가능성이 높다.

이번 임원 인사의 관전 포인트는 단연 신 팀장의 승진 여부다. 신 팀장은 지난 4월 그룹경영전략담당 겸 그룹데이터TF장에 선임되면서, 사실상 임원 후보로 낙점됐다.

신 팀장은 1981년생으로, 미국 뉴욕대 경제학과를 졸업했다. 2015년 교보생명 자회사인 KCA손해사정에 입사했으며 2022년 교보생명 그룹데이터전략팀장을 거쳤다. 현재 맡고 있는 그룹데이터TF장은 부장급이다. 2015년 교보생명에 입사한 이후 실무 경험을 차근히 쌓아가며 사내 영향력을 확대하고 있는 모습이다.

특히 신 팀장이 이끄는 그룹 데이터 전략팀은 전사적으로 추진하고 있는 '디지털 전환'의 한 축을 담당하고 있다. 교보생명은 2022년 구축한 '통합 앱' 가입자 200만명을 돌파하는 데 성공하는 한편, 업계 최초로 모바일 메신저 기반 고객지원시스템인 '교보톡톡'을 출시하며 주목을 받았다. 지난 1월에는 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 금융위원회 혁신금융서비스에 지정됐는데, 임직원 업무시간을 대폭 경감해 경영 효율성이 높아졌다는 평을 받고 있다.

신 팀장이 임원 승진에 성공한다면 경영 성과를 인정받은 것으로 읽힐 수 있다. 신 회장은 그동안 경영 능력을 입증한 인물에게 경영권을 물려줄 것이란 입장을 고수해왔기 때문이다. 교보생명이 지주사 전환을 앞두고 있다는 점도 주목할 만한 포인트다. 지주사 전환 과정에서 그룹 지배력을 높인 후 자녀에게 지분을 증여하는 과정을 거치는 방식으로 경영권 승계 작업이 본격화될 것이란 전망이 나온다. 교보생명 관계자는 "(신 팀장 등 아들에 대한) 경영권 승계는 아직 논의된 바 없다"며 "(신 회장은) 경영 성과가 뚜렷한 사람에게만 경영권을 주겠다는 철학을 갖고 있다"고 강조했다.

관건은 신 회장 자녀들의 교보생명 지분이 '0%'라는 점이다. 즉, 경영권 승계를 위해선 임원 승진은 물론 물리적인 지분 증여까지 필요한 상황이다. 신 회장의 교보생명 지분은 33.78%로, 지분가치가 5~6조원에 달한다. 최대 60%에 달하는 증여세가 적용되면 3조원대 재원이 필요한 상황인 셈이다. 이에 오너 3세 경영이 본격화되기 까지는 상당한 시간이 필요할 것이란 관측이 나온다.